カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (15)

- 2025年12月 (26)

- 2025年11月 (29)

- 2025年10月 (31)

- 2025年9月 (30)

- 2025年8月 (25)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (3)

- 2025年3月 (3)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (4)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (3)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (6)

- 2024年3月 (7)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (5)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (8)

- 2023年4月 (8)

- 2023年3月 (10)

- 2023年2月 (10)

- 2023年1月 (27)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (1)

- 2021年5月 (5)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (10)

- 2021年2月 (7)

- 2021年1月 (5)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (6)

- 2020年9月 (6)

- 2020年8月 (9)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (4)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (7)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (5)

- 2019年9月 (2)

- 2019年8月 (5)

- 2019年7月 (8)

- 2019年6月 (5)

- 2019年5月 (9)

- 2019年4月 (7)

- 2019年3月 (4)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (2)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (8)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (4)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (7)

- 2018年4月 (7)

- 2018年3月 (6)

- 2018年2月 (9)

- 2018年1月 (8)

- 2017年12月 (12)

- 2017年11月 (9)

- 2017年10月 (13)

- 2017年9月 (15)

- 2017年8月 (19)

- 2017年7月 (12)

- 2017年6月 (16)

- 2017年5月 (8)

- 2017年4月 (20)

- 2017年3月 (14)

- 2017年2月 (7)

- 2017年1月 (11)

- 2016年12月 (6)

- 2016年11月 (7)

- 2016年10月 (9)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (4)

- 2016年7月 (8)

- 2016年6月 (6)

- 2016年5月 (16)

- 2016年4月 (9)

- 2016年3月 (10)

- 2016年2月 (10)

- 2016年1月 (8)

- 2015年12月 (7)

- 2015年11月 (10)

- 2015年10月 (13)

- 2015年9月 (8)

- 2015年8月 (3)

- 2015年7月 (15)

- 2015年6月 (17)

- 2015年5月 (16)

- 2015年4月 (20)

- 2015年3月 (18)

- 2015年2月 (14)

- 2015年1月 (6)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (9)

- 2014年10月 (9)

- 2014年9月 (8)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (1)

- 2014年6月 (13)

- 2014年5月 (11)

- 2014年4月 (12)

- 2014年3月 (5)

- 2014年2月 (7)

- 2014年1月 (10)

- 2013年12月 (6)

- 2013年11月 (4)

- 2013年10月 (6)

- 2013年9月 (7)

- 2013年8月 (5)

- 2013年7月 (5)

- 2013年6月 (8)

- 2013年5月 (5)

- 2013年4月 (6)

- 2013年3月 (4)

最近のエントリー

HOME > スタッフブログ > アーカイブ > 院長 佐久眞ブログ > 21ページ目

スタッフブログ 院長 佐久眞ブログ 21ページ目

お客様の症例(肩こり編)

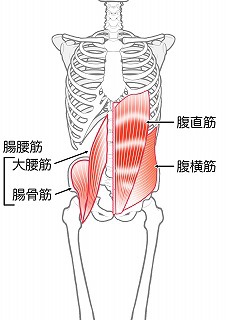

【肩こりとは】

【ちゅ楽では、どう施術する?】

ご来店されるお客様の症状のうち、

【まとめ】

ストレートネックが原因と言われた方の肩こりは、

↑ ↑ ↑

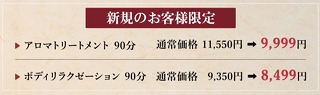

ちゅ楽が初めての方こちらを

ご覧ください

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【スタンプ・クーポン・ご予約】

お得なちゅ楽の公式アプリも

ご利用くださいませ

【ちゅ楽公式アプリ】

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【急募!!】施術スタッフ募集してます

詳しくは上記リンクをご覧ください

人の為に何かをしたい!

困っている人を助けたい!

人と話すのことが好き!

ちゅ楽で働きたい!とビビビッときた方

履歴書をお送りくださいませ

経験者優遇します!

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

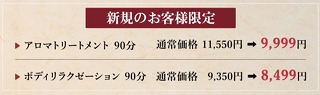

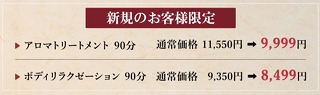

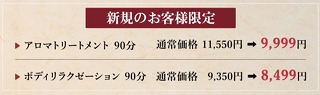

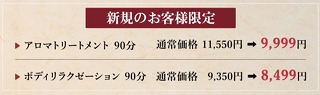

【今月のお得な情報】

(ちゅ楽)

2023年8月28日 19:14

健康の秘訣とは?

毎日、暑い日が続いてますが、熱中症は大丈夫ですか?

または薄いものは取り入れません。

全く結果が出ないことがあります。

(ちゅ楽)

2023年8月 4日 17:34

整体の技術は職人技です!!

僕は、コロナの前くらいに

話は戻って、

↑ ↑ ↑

ちゅ楽が初めての方こちらを

ご覧ください

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【スタンプ・クーポン・ご予約】

お得なちゅ楽の公式アプリも

ご利用くださいませ

【ちゅ楽公式アプリ】

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【急募!!】施術スタッフ募集してます

詳しくは上記リンクをご覧ください

人の為に何かをしたい!

困っている人を助けたい!

人と話すのことが好き!

ちゅ楽で働きたい!とビビビッときた方

履歴書をお送りくださいませ

経験者優遇します!

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【今月のお得な情報】

(ちゅ楽)

2023年7月28日 13:32

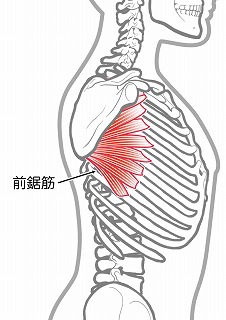

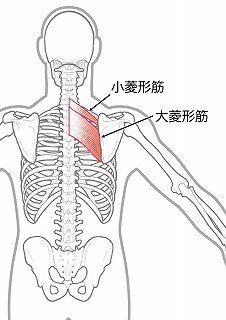

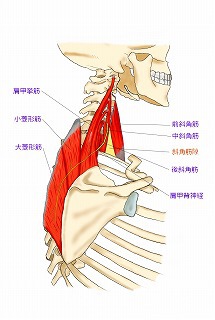

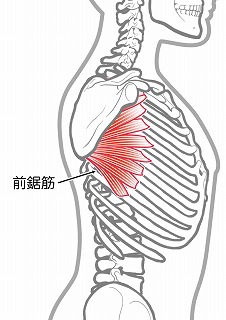

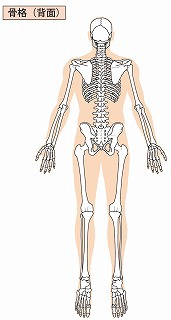

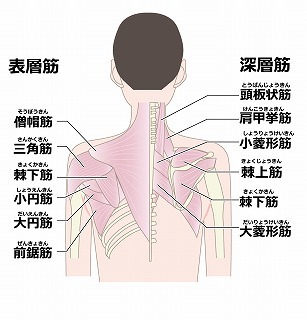

首こりや肩こりの原因は肩甲骨!!

首こりや肩こりの原因に

ついて書いていきますね。

うまく使えてないところに

原因があります。

・菱形筋(りょうけいきん)

という筋肉です。

肩甲骨の動きが首に

影響しているということです。

斜角筋(しゃかくきん)という

姿勢も良くなります♪

肩甲骨をしっかり動かすことが

○○を動かせているのか?

僕を見つけて質問ください。

片づけられやすいです。

という理由にされることも

あるのですが、

筋肉や筋膜の癒着や

スパズムをとっていくことで

大事なポイントですね。

首こりや肩こりでお悩みの方は、

是非ご来店ください。

↑ ↑ ↑

ちゅ楽が初めての方こちらを

ご覧ください

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【スタンプ・クーポン・ご予約】

お得なちゅ楽の公式アプリも

ご利用くださいませ

【ちゅ楽公式アプリ】

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【急募!!】施術スタッフ募集してます

詳しくは上記リンクをご覧ください

人の為に何かをしたい!

困っている人を助けたい!

人と話すのことが好き!

ちゅ楽で働きたい!とビビビッときた方

履歴書をお送りくださいませ

経験者優遇します!

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【今月のお得な情報】

(ちゅ楽)

2023年6月24日 12:00

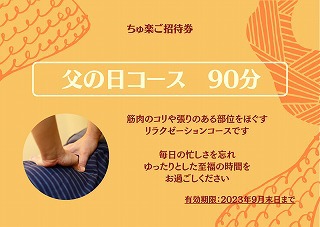

感謝を伝えてない方...まだ間に合います!

いかがでしたか?

そう!父の日でした。

「ありがとう」

と伝えることで、

どれほど大切な存在であるかを

表現できます。

みんなが幸せな気持ちになれます!!

感謝の気持ちを伝えてない方は、

まだ感謝の気持ちを伝えてない方に・・・

【重要】

土日のご予約が入りずらくなっております

同じ日のご予約でなくても大丈夫です!

同時にご予約していただき

それぞれ違うお日にちにご予約されても

可能とさせていただきます。

6月中のご予約限定です♪

↑ ↑ ↑

ちゅ楽が初めての方こちらを

ご覧ください

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【スタンプ・クーポン・ご予約】

お得なちゅ楽の公式アプリも

ご利用くださいませ

【ちゅ楽公式アプリ】

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【急募!!】施術スタッフ募集してます

詳しくは上記リンクをご覧ください

人の為に何かをしたい!

困っている人を助けたい!

人と話すのことが好き!

ちゅ楽で働きたい!とビビビッときた方

履歴書をお送りくださいませ

経験者優遇します!

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【今月のお得な情報】

(ちゅ楽)

2023年6月21日 14:03

姿勢は意識するだけでは、どうにもなりません!

自身が持っている

筋力の割合で変わります

硬くなった筋肉や

硬くなった関節があることで

筋肉がしっかり使えてないことが

筋力への影響に繋がります。

使わないといけないのに

腰だけで持ち上げたりして

「ぎっくり腰」発動!!

あ!姿勢の話でした・・・

お尻の筋肉が硬かったりして

にもなるのですが

腰の筋肉が硬くなると

骨盤が狭くなります

姿勢というのは意識して

難しいのです

頑張って姿勢を良くしようとして

硬くなっている人が多くいます

意識せずとも

関節の位置や骨の位置

ということが大事です

収縮していると

猫背や姿勢の悪さに

猫背や悪い姿勢は

ということです。

筋肉が硬いです

引っ張りすぎてしまうので

肩が前に出て(巻き肩)

見えてしまいます

肩甲骨周りの筋肉を

しっかりとほぐすことで

改善できないという

筋肉を使える状態にしましょう!

悪い癖を作ってしまうかもしれません

効率的な運動を

目指していきましょう!

(ちゅ楽)

2023年6月 5日 18:11

父の日に感謝を伝える方法

今年の「父の日」は6月18日(日)

感謝の気持ちが

照れくさくて言えない…

父の日に何をしていいのか

わからない…

父の日に感謝を伝える方法を

いくつかご紹介します

読んでみてくださいね

手紙やカードを使って

父親に直接感謝の気持ちを

伝える方法は

とても温かいプレゼントです

手渡すか郵送することで

父親の心に深く響くはずです

父親の趣味や興味に合わせた

特別な贈り物を選ぶことも

感謝の気持ちを表現する方法です

お父さんが好きな

スポーツのチケットや

コンサートや舞台など

お父さんが喜ぶものを

選んでみましょう

父の日には

一緒に過ごす時間を

作ることも大切です

お父さんの好きな映画を

一緒に観に行ったり

家族で食事や

キャンプをするなど

特別な時間を共有しましょう

父親を驚かせる

サプライズイベントを

計画するのもいいですね

お父さんの好きな場所に

連れて行ったり

お父さんの友人や家族を招いて

サプライズパーティーを開くなど

お父さんが喜ぶような

特別な演出を考えてみましょう

これが1番のおススメです

日々、家族のために働いてるお父さん

間違いありません

質の高いプロの技術で

お父さんがリラックスできるように

お父さんの健康を

考えてあげましょう

立ててみてください

私たちにとって大事な

存在であり

いつも私たちを

支えてくれています

感謝の気持ちを

伝えましょう

お父さんの喜ぶ顔が

楽しみですね♪

↑ ↑ ↑

ちゅ楽が初めての方こちらを

ご覧ください

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【スタンプ・クーポン・ご予約】

お得なちゅ楽の公式アプリも

ご利用くださいませ

【ちゅ楽公式アプリ】

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【急募!!】施術スタッフ募集してます

詳しくは上記リンクをご覧ください

人の為に何かをしたい!

困っている人を助けたい!

人と話すのことが好き!

ちゅ楽で働きたい!とビビビッときた方

履歴書をお送りくださいませ

経験者優遇します!

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【今月のお得な情報】

(ちゅ楽)

2023年6月 2日 11:21

顎が大事という話

って思いましたよね。

バスの添乗員してました(若い子は知らないか・・・)

カラダのバランスにとても

重要な役割があるんです

ご興味あれば

読みすすめてください

バラバラのパーツの

組み合わせではなく

取り合って成立しています

膝がフォローして

股関節がフォローして

腰がフォローして

上にある首の関節に

その上に顎関節があるんです

顎関節にすべての歪みが

くる訳ではありません

バランスをとってはいるのですが

少なくとも影響が出ているのです。

解剖のセミナーに参加した時に

参加していたことがありました

頭部に大きく影響します

頭部の位置は

顎に影響を及ぼします

ストレスを感じると

顎の緊張や

歯ぎしりといった癖が

歯を食いしばって

歯が削れている

あるのではないでしょうか

比較的に少ないですが

是非ご相談ください

全体が繋がっています!

カラダとココロも

繋がっています!

そのへんについても

書いていきますね♪

↑ ↑ ↑

ちゅ楽が初めての方こちらを

ご覧ください

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【スタンプ・クーポン・ご予約】

お得なちゅ楽の公式アプリも

ご利用くださいませ

【ちゅ楽公式アプリ】

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【急募!!】施術スタッフ募集してます

詳しくは上記リンクをご覧ください

人の為に何かをしたい!

困っている人を助けたい!

人と話すのことが好き!

ちゅ楽で働きたい!とビビビッときた方

履歴書をお送りくださいませ

経験者優遇します!

゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜

【今月のお得な情報】

(ちゅ楽)

2023年5月22日 18:11

首が痛い人、頑張っている証拠です

枕が合わない

という方が多くいます

長時間のスマホや

タブレット・・・

首の周りの筋肉が

硬くなっている

という事です

頭部から肩や

肩甲骨、鎖骨といった場所に

肩甲骨を支えようと

前に行かないように

首が頑張っています

肩こりに感じたり

自律神経症状を引き起こしたり

たくさんの方が悩んでいます。

使えてない筋肉

硬くなった筋肉が

存在しています。

動かすように

柔らかくしていく

必要があります

関節と大きく関わっていて

関節の異常な動き

ひとつの原因でもあります。

使えてない筋肉があると

ある部位の筋肉が

頑張っています

解剖学的に動かないといけない

関節の可動域が制限されます

また他の筋肉への負担に

なってしまいます

頑張っている箇所でもあるので

しっかりとした関節運動や

(ちゅ楽)

2023年5月22日 12:51

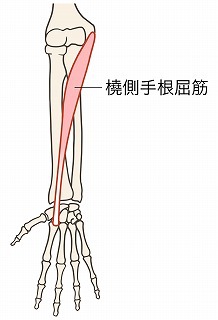

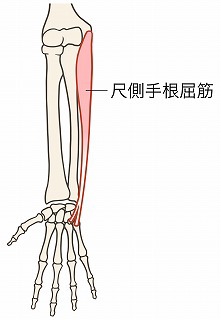

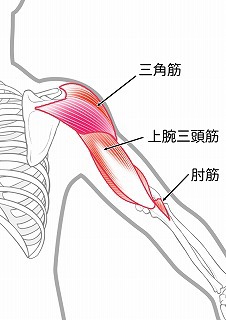

腕の痛みで困っている女性が続出!

いろいろな状況で出ています

ほぼ毎日忙しく

動いていますよね

外側と前側の筋肉が疲労して

ことが多いです

指の筋肉は

PCやスマホで

よく使っている

手首は動かさずに

固定している

あまり使っていない筋肉が

とても大事な筋肉なんです

よくわからない人が多いと思いますので

ご来店の時に

僕にご質問ください

(ちゅ楽)

2023年5月16日 16:58